Jacques Lledós tiene 69 años, pero, como si fuera un jovenzuelo, aún lleva una vocación escrita en la frente y la ilusión de un descubridor en la mirada.

Su idilio con la montaña pirenaica comenzó en su otra juventud, hace muchos años, en la Cerdanya, mientras buscaba en la sierra del Cadí los últimos rastros de una civilización agropastoril que comenzó a extinguirse en la segunda mitad del siglo XX. El joven Jacques, aprendiz de buscador de civilizaciones perdidas, pronto se dio cuenta de que no necesitaba viajar a lugares lejanos y exóticos para satisfacer sus ansias. Los mundos perdidos que deseaba hallar estaban muy cerca y, como un antropólogo, los miraba, escuchaba y definía absolutamente fascinado por su autenticidad.

Sin embargo, aún no había llegado el momento de que la pulsión escópica de su mirada se canalizase hacia la fotografía, esa mirada eterna. Fue en 1981, tras un largo período de maceración interna, cuando emergió esa pasión, momento en el que la luz que había observado tantas veces pasó a ser motivo documental. Hay que confesar que los paisajes agrestes son reacios a la cámara, obligan a dar vueltas y a regresar muchas veces, pues la luz es fugaz y el tiempo inasible. Pese a que la vegetación ha fagocitado antiguos vestigios, queda el paisaje, esa mágica construcción de la mirada que ahora es retratada por una cámara que teje líneas invisibles en el deambular del fotógrafo.

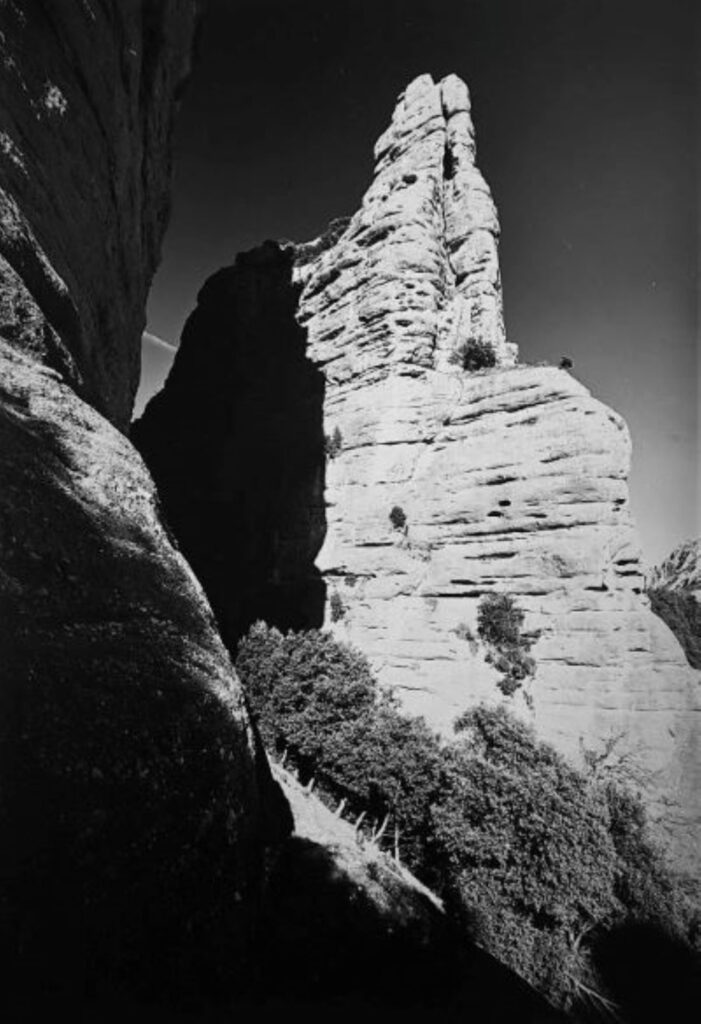

En la sierra de Guara Jacques siguió los pasos de Lucien Briet, gran fotógrafo, escritor y pireneísta. Un mes de mayo, en apenas diez días, descubrió ese universo que le fascinaría durante las siguientes cuatro décadas, hasta el punto de que él se sintió un endemismo más y comprendió que ese lugar era una manifestación de la magia del mundo. Con la paciencia de un monje oriental, descubrió un universo de piedras y rocas que le interpeló, formaciones que celebraron ante sus ojos extraños rituales u oraciones. No eran simples rocas, eran caras, seres vivos que miran y son mirados, efímeros rostros de piedra que inquietan o tranquilizan, todo dependía de la hora del día, del poder de la luz o de la predisposición de quien vive ese encuentro.

Jacques se enamoró de la sierra de Guara con el instinto animal con el que nos

hechizan los comportamientos anteriores a que las palabras definiesen el mundo

y a partir de ese momento inició un trabajo fotográfico al margen de convenciones y concesiones. Mientras la soledad y la cámara serían solo las herramientas para su deambular, el ritual para la interiorización psíquica del mundo de la que hablaba Tisseron continuaba en el laboratorio fotográfico: si la luz del sol había mostrado esa realidad, la luz de la ampliadora invocaría a esa naturaleza apresada

en la plata de la película.

El deambulatorio diferencia las iglesias de peregrinación de las demás y establece una jerarquía entre ambas, una diferencia morfológica que condiciona al espíritu del viajero. Pero no hay que olvidar que existen también templos laicos, lugares de peregrinación naturales en los que el ser humano se adentra en el mundo de lo atávico, en los que es obligatorio deambular, ir de un lugar a otro sin un fin determinado para encontrar entornos aún por descubrir, que no forman parte de rutas establecidas, pero que interpelan al caminante con preguntas atrasadas. “En Guara cada uno hace su camino”, le indicó un guarda a Jacques en el inicio de su errancia, hace ya muchos años. Y le regaló un mapa, el mejor mapa posible: un mapa para perderse. Ese fue el inicio de todo, un mapa que no cumplía su función y un consejo sin advertencias.

Así, este francés con ascendencia española, fue durante más de veinte años guía en la sierra de Guara. Cautivo y seducido, volvió una y mil veces a recorrer la montaña y, sobre todo, a descubrir los caminos que la naturaleza había borrado. Antes de que en la sierra prevaleciese el uso turístico, hubo sendas por las que pasaron otros seres humanos y lugares en los que con otras preguntas buscaron las mismas respuestas, caminos que permitieron unir fuegos, trascender la propia existencia mediante pinturas rupestres y permitir la supervivencia. Volver a recorrer esas líneas trazadas en el pasado solo es nostalgia de la luz, la búsqueda, no de entender el mundo, sino de entenderse a sí mismo. Mientras tanto, la naturaleza sigue su curso, se muestra exuberante, enigmática o sumisa, sabedora de la insignificancia de todo aquello que sucede cada día, aunque Lucien Briet documentase ese territorio que ya tenía nombre, pero no relato, pues la tecnología fotográfica es tan reciente que solo atisba a explicar el paisaje, y pese a su esfuerzo adánico se muestra pueril e inofensiva ante el territorio.

De ese modo, al igual que los árboles se mueven guiados por la luz mediante los fototropismos, Jacques disfruta de esa misma condición: se desplaza guiado por la luz y es arrastrado por la magia de los solsticios en busca de esa relación profunda que tienen la luz y la tierra. Es la luz la que guía su camino, la que le hace contemplar las sombras y ver como la pareidolia se transforma en inquietud, misterio o maldad. La misma luz que construye sonrisas, inquieta horas después al erigir seres del averno en el barranco del Mascún, al tiempo que da forma a lo que el propio Jacques denomina “metamorfosis esquizofrénica, pues no son cristianos todos los bautizados”.

LA MIRADA ETERNA DEL FOTÓGRAFO

El suyo es un andar errante que tiene la fascinación latente de lo atávico: un hombre camina y observa el mundo con la desacomplejada tranquilidad de los animales salvajes, pues la naturaleza como tal no existe para ellos. Sin embargo, el fotógrafo posee una mirada que intenta desencriptar la realidad, que se detiene cuando es seducida por esa belleza que necesita ser descrita para que el resto de la tribu descubra que la magia tiene cabida en nuestro mundo, pese al perenne intento de domesticación, y que existe una gracia primigenia propia del equilibrio de los ecosistemas que no habían sido alterados por ninguna especie animal. Es ese estadio el que busca el fotógrafo, antes por afán de comprensión que de conservación, pues este último está siempre rodeado de trascendencia, como si su objetivo fuese describir un lugar ajeno al mundo conocido, y no la simple búsqueda de un significado que se resiste a ser desvelado. Jacques no lo sabe, pero sufre biofilia. No tiene cura, se agrava con los años y, una vez que se cronifica, es autoinmune. Poca broma. En estadios iniciales, obliga al sujeto a leer artículos (ejem…) como este, pero cuando se desarrolla y tiene lugar el estado de abstinencia el individuo es capaz de dormir en la furgoneta, de no mirar AEMET o de confiar en el canto de los autillos. Presenta cuadros severos de soledad, ese sabor ácido del que algunos nos enamoramos, de silencio y de perseverancia, igual que un aragonés. Al principio, el aquejado tiende a creer que se quita de ello cuando quiere, pero pasan los años y descubre lugares con los que establece una conexión que va más allá de lo humano, entre lo atávico y Pascal Comelade, como cuando miras las estrellas en verano y vuelves en silencio a casa, con el universo puesto. Algo que Julio Llamazares cuenta muy bien en el libro Las lágrimas de San Lorenzo. Está todo ahí, no pierdan el tiempo. En ese estado vital, el trabajo fotográfico termina por ser un proyecto vital: no es que no haya nada mejor que hacer, es que no se puede hacer otra cosa.

Ahora que nadie nos oye, he de confesarles algo: la sierra de Guara es como el cine o el bidé, un invento francés. Claro que ya estaba, pero ellos lo vieron primero. Ya no tiene solución, sabemos que los españoles o estamos a setas o estamos a rolex.

Que no cunda el pánico, no hay nada que ocultar. Por menos he visto cambiarle el nombre a la corona de Aragón y Catalunya, pero ya no estamos para cuentos Disney. Bueno, volvamos a Jacques, ese hombre que camina y hace fotos. Tal vez fue el azar quien propicio el encuentro con David Asensio, responsable de audiovisuales de la UNED de Barbastro en un bar de Bierge, el pueblo que tenía un precioso salto de agua molinero convertido ahora en un turístico salto de agua dominguero. En un bar pueden pasar cosas que los centenials ni se imaginan, se dice, incluso, que hay mujeres que han conocido en esos lugares al padre de sus hijos o, peor aún, hombres que le han contado al camarero los últimos seis meses de desequilibrios amorosos. A David una caja de papel fotográfico Ilford sobre una mesa le jodió la tarde. No hay fotógrafo que encuentre sosiego tras ver ese material: son las vírgenes suicidas o el madero del náufrago, no existe nada más en el mundo. Las contemplaron juntos, como si fuera un álbum de familia, y evitaron las absurdas preguntas de localización geográfica, pues sabían que no estaban mirando Guara, sino fotografía. De ese encuentro surgió una exposición en la sala de la UNED de Barbastro, con lo que mostraron que, a pesar de apuestas artísticas o líneas de investigación, la creación artística, al margen de

las convenciones, puede seguir teniendo espacio.

Antonio Lachos